うさぎ

うさぎ「百年の孤独」読んでみたいんだけど長いし難しそう…読む価値ある?何がそんなにすごいの?

「百年の孤独」読んでみたけど挫折した…つまらん。何が面白いの?

私が大人になってから読んだ小説の中で、不動の一位に君臨する「百年の孤独」。

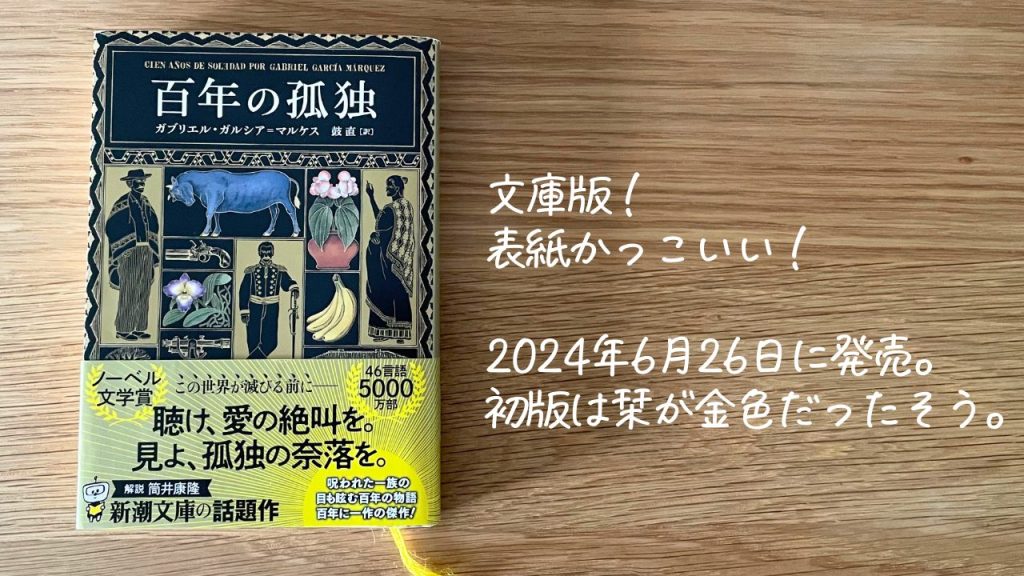

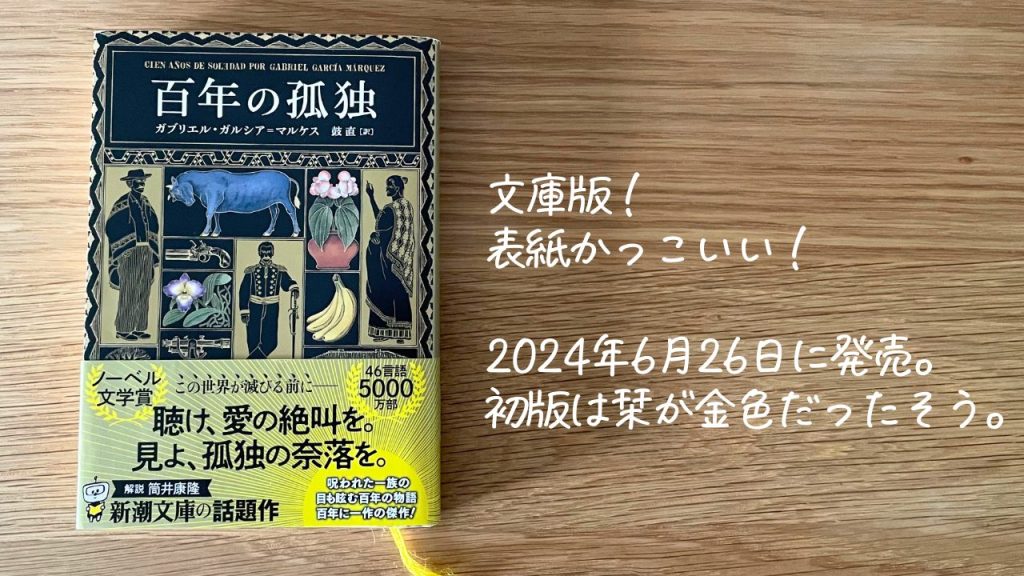

長い間、辞書のような単行本(しかも高い)しかなかったのですが、この令和の時代についに文庫化しました!

それにともない、これまで読んだことがない人の手にも百年の孤独が渡っているようで、なんだかとても嬉しい。

スペイン語圏ではバナナのように売れたとか、学生の必修項目になっているくらい有名だそう。

まじで圧倒的に面白いのですが、挫折する・つまらないと感じる人が多い理由もわかります。

今回の記事は「百年の孤独」の挫折ポイントやつまらないと感じる理由、逆に面白いポイント・他のおすすめ作品など、趣味に振り切って書いていきます。

主観100%で書いているので「ちょっと違うのでは?」と思うこともあるかもしれないけど、一愛読者としての意見だと思って楽しんでもらえるとうれしい。

海外文学はマイナー故、周りでは話せる人が本当に皆無なので、ブログにこの思いの丈をぶつけるよ…。

| タイトル | 百年の孤独 |

| 作者 | ガブリエル・ガルシア=マルケス 翻訳:鼓 直 |

奇妙な寒村を開墾しながら孤独に生きる一族。その宿命を描いた、目も眩む百年の物語。

1967年にアルゼンチンのスダメリカナ社から刊行されて以来、世界の名だたる作家たちが賛辞を惜しまず、その影響下にあることを公言している世界文学屈指の名著。現在までに46の言語に翻訳され、5000万部発行されている世界的ベストセラー。「マジック・リアリズム」というキーワードとともに文学シーンに巨大な影響を与え続けている。2022年にはNETFLIXが映像化の権利獲得を発表、大きな話題を呼んた。蜃気楼の村マコンドを開墾しながら、愛なき世界を生きる孤独な一族の歴史を描いた一大サーガ。解説=筒井康隆

記事が思いのほか長くなってしまったので、最初に結論まとめておきます!

概要

- 「百年の孤独」は南米コロンビアの作家ガブリエル・ガルシア=マルケスの長編小説

- 架空の村「マコンド」の創世から滅亡までが、ブエンディア家一族を軸に描かれる。

挫折ポイント

- 世代をこえた一族の物語なので、登場人物が多い!しかも、ほぼ同じ名前の登場人物が多数いる。家系図ややこしすぎる。名前も日本人からすると馴染みが薄くて覚えにくい!

- 一文が長く、主語と述語の意味がとりにくい。地の文が圧倒的に多く、セリフが少ないのでとっつきにくい。登場人物に感情移入とかそういう楽しみ方も向いていない(登場人物もほぼみんなぶっ飛んでるし…)。

- 長編だが起承転結、のようなストーリーを楽しむ小説ではない。衝撃の結末ではあるが、本の裏面にすでに結末があらすじとして記載されているように、結末を知ってどうこう、という類の話でもない。

面白いポイント

- 百年後も楽しめる、古くならない、普遍的な物語である。神話とか伝承とか、そういうのが好きな人におすすめ。全編通して無数のエピソードで成り立っている。これが一人の人間から生まれてきたものかと思うと圧倒される。

- 南米の泥臭い・汗ばんだような雰囲気、その中でたまに美しい・かっこいい描写が挟まっているのがたまらない。

- 「百年の孤独」は長編なので、まず軽いものから入りたい人は「エレンディラ」という短編集がおすすめ!

関連図書

- ガブリエル・ガルシア=マルケス「族長の秋」

- イサベル・アジェンデ 「精霊たちの家」

- ウィリアム・フォークナー「アブサロム、アブサロム!」

- 安部公房 「砂の女」

| タイトル | エレンディラ |

| 作者 | ガブリエル・ガルシア=マルケス 翻訳:鼓 直・木村 栄 |

同作者による短編集。「百年の孤独」は長すぎて挫折しそう…という人はまずこっちおすすめ!短いけど、ガルシアマルケスのエッセンスたっぷりです!童話感が強いのでファンタジー好きな人にも。

| タイトル | 族長の秋 |

| 作者 | ガブリエル・ガルシア=マルケス 翻訳:鼓 直 |

同作者による長編。こっちも2025年に文庫化されて表紙かっこよくなりました!百年の孤独のほうが有名だけどこっちも名作だよ!

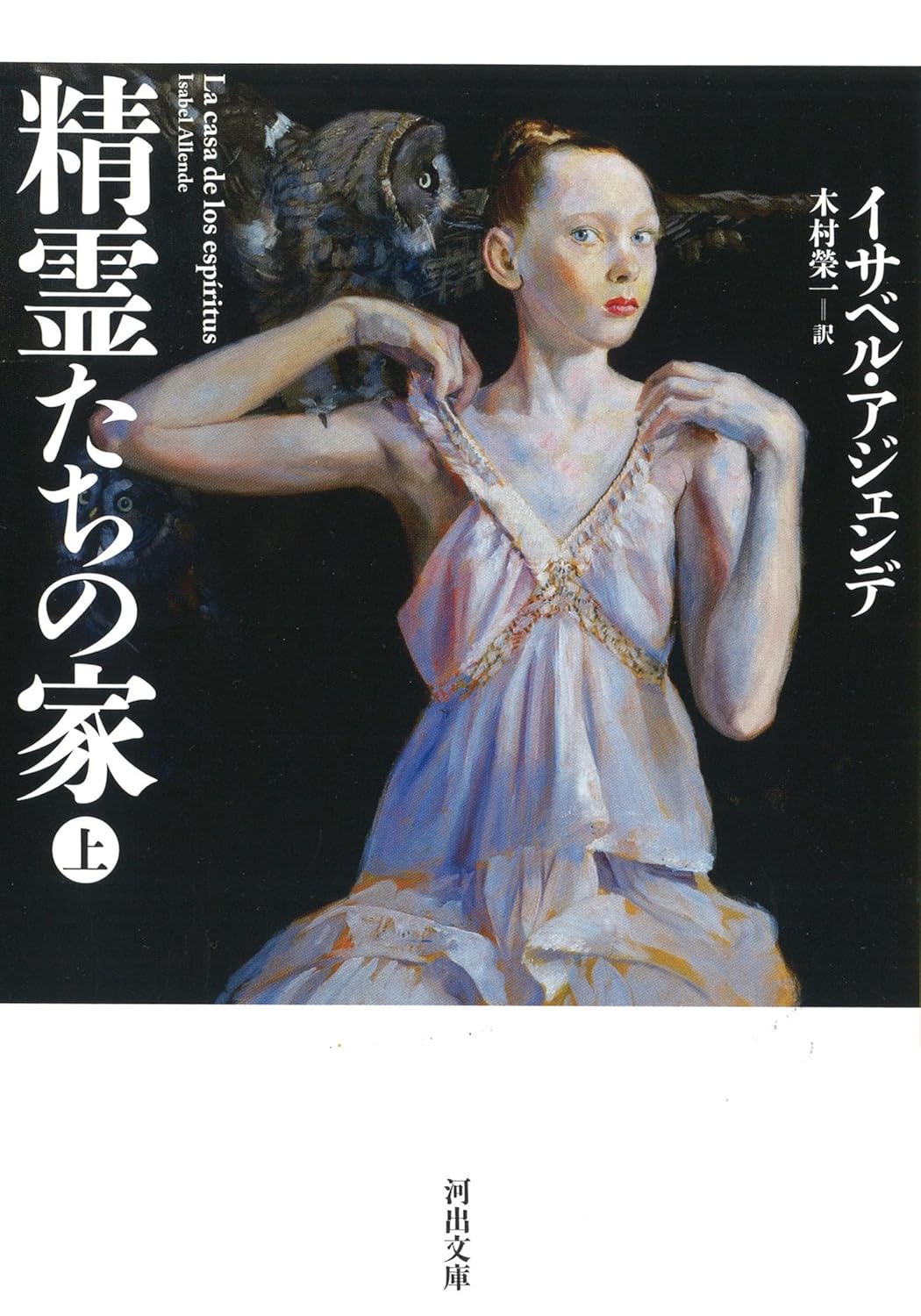

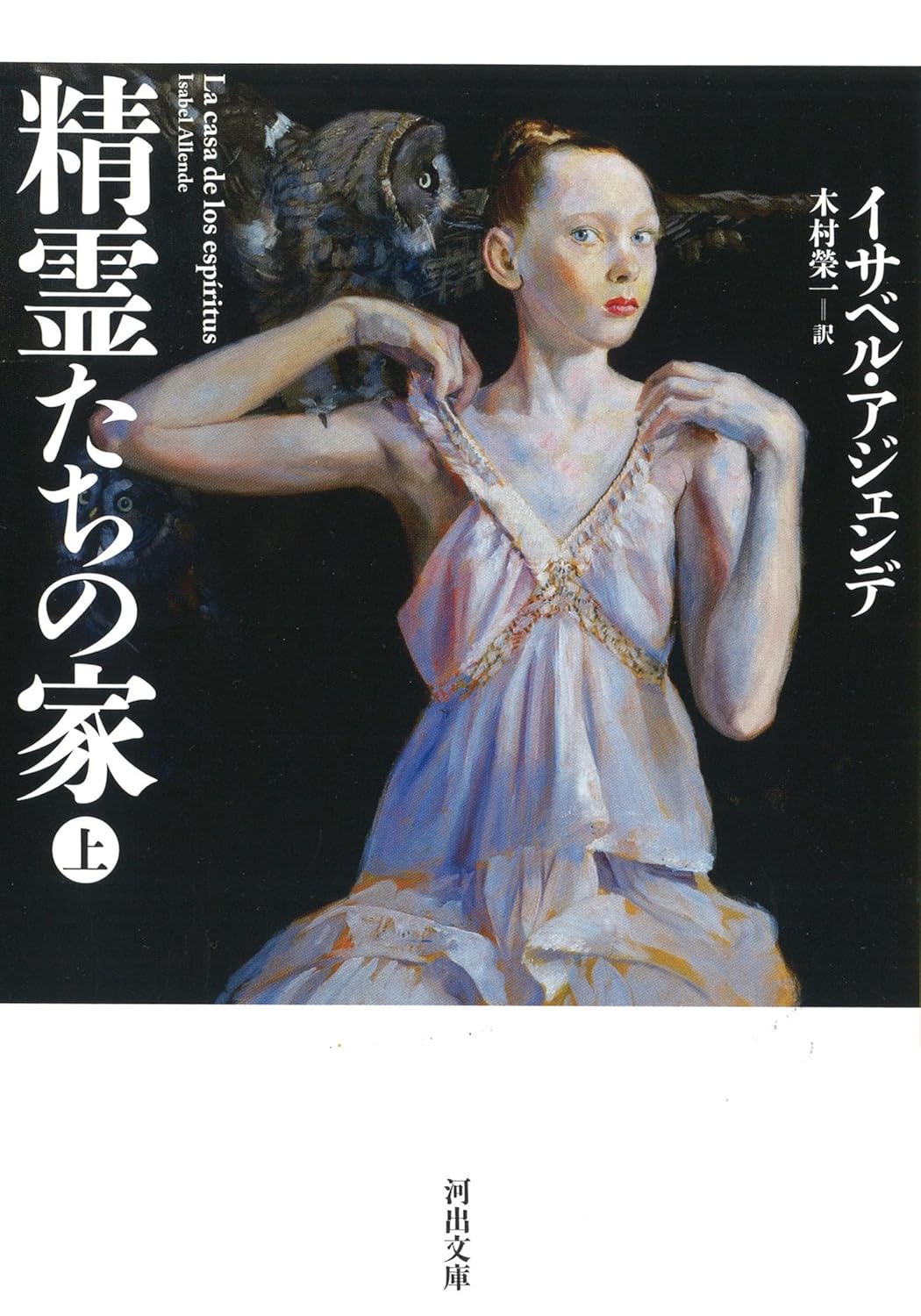

| タイトル | 精霊たちの家(上中下) |

| 作者 | イサベル・アジェンデ 翻訳:木村 榮一 |

南米出身の作家・元はジャーナリスト・世代をこえた一族の物語、マジックリアリズムが取り込まれている作風・クーデターを扱う、など「百年の孤独」およびガルシア=マルケスとの共通点も多い作品。でも内容は結構違う。

| タイトル | アブサロム、アブサロム! |

| 作者 | フォークナー 翻訳:藤平 育子 |

アメリカ合衆国の小説家ウィリアム・フォークナーの長編小説で、ガルシア=マルケスが影響を受けた作品だそう。有名だけど未読なんだよな~読まねば。

| タイトル | 砂の女 |

| 作者 | 安部公房 |

逆にガルシアマルケスから影響を受けたのが、安部公房。

言われてみたら「あ~確かになぁ…」と感じる部分多いかも。状況描写が細かいのにどこか抽象的というか。

安部公房作品の中では「砂の女」が好きです。

| タイトル | 父ガルシア=マルケスの思い出 さようなら、ガボとメルセデス |

| 作者 | ロドリゴ・ガルシア 翻訳:旦敬介 |

実の息子である著者が、息子の立場から見た晩年のガルシアマルケス。ガルシアマルケスがどんだけ偉大だったのか、そして平等に降り注ぐ老いについて。

「百年の孤独」が名作なのに挫折・つまらないと感じる理由

挫折する人が多いのは以下の理由かなと。

- 登場人物の名前がややこしい・同じ名前の人がたくさん出てくる

- 一文が長い・主語と述語の意味がとりにくい

- 起承転結、のようなストーリーを楽しむ小説ではない

- かといって、心情を細かく描いた感情移入系の商品でもない

①登場人物の名前がややこしい・同じ名前の人がたくさん出てくる

一番はこれだろう。他の記事やyoutube動画みても絶対話題にされている、同じ名前の人多すぎ問題。

例えば、「ホセ・アルカディオ・ブエンディア」「ホセ・アルカディオ」「アウレリャノ」「アウレリャノ・ホセ」「アルカディオ」「ホセ・アルカディオ・セグンド」「アウレリャノ・セグンド」これみんな別人だからね笑。

なんならモブキャラだけど、「アウレリャノ」って17人ほどいるからね笑。

なんでこんなややこしいことに…?

どうやら親の名前を引き継ぐ文化があるらしい。英語圏でも〇〇Jrとかあるしね。そもそも、日本人にとってカタカナの名前が馴染みない。そこに輪をかけてややこしくしている。

どうしたらスムーズに読める?

文庫版には最初に家系図が載っています!(親切~!)それを見たら多少混乱は少なくなるよ。ただ、家系図はある意味ネタばれになっちゃうんだよな…(この人たち結婚するんだ、とかね)

②一文が長い・主語と述語の意味がとりにくい

今では一番好きな本だけど、実は私もこれが原因で最初挫折しそうになった。例えば、有名な冒頭の文章はこんな感じ。

長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思いだしたにちがいない。

百年の孤独|ガブリエル・ガルシア=マルケス /鼓直 訳

長いし、情報量が多い…!しかも、時系列が3つもある。

- 長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったアウレリャノ・ブエンディア大佐

- アウレリャノ・ブエンディア大佐が幼少期、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後

- 上記を第三者が、客観的に振り返っている

「思い出したに違いない」ってお前誰やねん、って感じだけど、これも作中で明かされます。この時系列が入り乱れる書き方、沼るとたまらないんだけどとっつきにくくしているのも事実。

もう一つ例。例えばこういう感じ。

こうして小町娘のレメディオスは、十字架を背に追うこともない孤独の砂漠をさまよい、おだやかな睡眠と、きりのない沐浴と、時間のでたらめな食事と、思い出を知らない長くて深い沈黙のなかで、一人前の女に育っていった。

百年の孤独|ガブリエル・ガルシア=マルケス /鼓直 訳

主語述語だけを抜き出すと、「小町娘のレメディオスは、一人前の女に育っていった」だけなんだけど、その間に比喩と装飾がこれでもかといくらい挟まっている。これはわかりやすい例だけど、さらにどんどん繋がっている文章もある。

また、地の文が圧倒的に多くセリフが少ない、しかも改行も極端に少ないのもとっつきにくくしている原因だと思う。

ただ、これは慣れると本当に病みつきになる。ガルシアマルケスのこの当時の作品からしか摂取できない成分。音楽のように、どこまでも続く地の文が心地よくなってくるから不思議…。

なんだけど、この世界にハマるまでがちょっと大変。

この延々と続く地の文に抵抗がない人は、ぜひ出版年が近い(=雰囲気が似ている)「族長の秋」「エレンディラ」もどうぞ

③起承転結、のようなストーリーを楽しむ小説ではない

文庫版の裏面にある紹介文を見てみよう。

蜃気楼の村マコンドを開墾しながら、愛なき世界を生きる孤独な一族、その百年の物語。

錬金術に魅了される家長。いとこでもある妻とその子供たち。そしてどこからか到来する文明の印…。目も眩むような不思議な出来事が延々と続くが、預言者が羊皮紙に書き残した謎が解読された時、一族の波乱に満ちた歴史は劇的な最後を迎えるのだった。百年の孤独|ガブリエル・ガルシア=マルケス /鼓直 訳

いやもう、全部言ってるやん。

そう、ストーリーとしてはこれが全てです。ある一族が、マコンドという村を興してから、滅亡するまでの百年間の話。

結末としては、一族滅亡なのだけど、それが分かっていても全然問題ないです。

ただ、ミステリーなどストーリーを楽しむ系の小説ではないので、そういうものを期待している人からするとつまらないでしょうね…。クロニクルもの・大河ドラマ系が好きな人はきっと好き。

④かといって、心情を細かく描いた感情移入系の商品でもない

ストーリーがそこまで意味をなさない小説なら、人間の心情に深く踏み込んだ小説なの?

というと、そういうわけでもないんだよな~笑

夏目漱石の「こころ」とか、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」とかね。ドストエフスキーが冬の作家だとすれば、ガルシアマルケスは夏の作家だろう。

小説の醍醐味の一つとして、キャラクターに感情移入して楽しむというのがあるけど、そういう楽しみ方もできません。実際私は誰一人として共感できなかったです。唯一(?)、メインの登場人物で一族の始祖ともいえるウルスラという女性は、地に足の着いた常識的な数少ない人物なので、行動の意図が理解はできるもの、共感まではいかなかったかなぁ…。

なので、そういう心の動きを楽しみたい人にとってもつまらないと感じると思います。

一生に一度は読んでほしい!「百年の孤独」が圧倒的に面白い理由

「百年の孤独」の挫折しがちな理由は分かったよ…

じゃあ、逆にどこがそんなに面白いの?

- 百年後も楽しめる、古くならない、普遍的な物語であること

- マジックリアリズムとおばあちゃんが語る昔話の魅力

- 物語・想像力の圧倒的なパワー

- 南米の異世界感の中、時折出てくる描写が美しすぎる

①百年後も楽しめる、古くならない、普遍的な物語であること

「百年の孤独」が神話や聖書としばしば、並べられるのは、この物語が普遍性を持っているからだろう。

舞台のマコンドは、一応コロンビアの歴史をなぞっているそうだが、架空の村ということで、どこにもない世界。

作者ガルシア=マルケスの祖父母時代よりも昔の雰囲気が描かれている。

ということで、南米コロンビアから遠く離れた日本人にとってもなぜか懐かしい世界観。

最初は、小さな村だったのが、徐々に外から文化がもたらされたり経済が発展していくのは、どこの時代・国でも共通している。

日本で言う「古事記」をめちゃくちゃ仔細に書き込むと、「百年の孤独」になるんじゃないかと思っている。「古事記」のエピソードもなかなかぶっとんでるし…。

また、村にしろ会社にしろチームにしろ、「組織」としての普遍性もあると思う。

例えば、ある女性が会社を起業する。その女性は熱意があり、事業もうまくいき、会社はどんどん大きくなっていく。

しかし、従業員が増えると、徐々にその力が及ばなくなっていく。そして、エネルギー源だった女性がいなくなると、(社長は後任を立てたとしても)女性が信念として持っていたものが引き継がれず、会社は急速に没落していく。

みたいな。

これもどこの時代のどこの組織でも起きることだよね…そういう意味でも、普遍性があるので、百年後でも通用するんじゃないかな、と思う。

②マジックリアリズムとおばあちゃんが語る昔話の魅力

「百年の孤独」が文学として評価された一つの点に、マジックリアリズムの手法が挙げられる。「百年の孤独」を語る上では外せない。

マジックリアリズムって何?

マジックリアリズムとは、現実ではあり得ない超常現象が、ごくごく自然に日常に溶け込んでいるように描かれている手法のこと。

「百年の孤独」の舞台であるマコンドの村では、ジプシーが空飛ぶじゅうたんを持ち込んだり、ココアを飲むと空中浮遊したり、少女が空に文字通り昇天したりする。

そして、それらがあたかも日常であるように描かれている。なので、誰も驚かないし、そこまで深く追及もされずにさくっと次のエピソードに進んでしまうので、うっかりスルーしそうになってしまう笑。

ふーん、魔法みたいなものなのかな?「ファンタジー」とは違うの?

違う…!!違うんだよ…!

ハリーポッターのような魔法の世界、とは違うところが面白いところなのよ。例えるなら、「ウソップの繰り出すホラ話」のほうが近い。

例えば、こんなシーン

両側にバナナの木が立ちならぶ、じめじめした際限のない遊歩道をぶらぶらするのが、そのころのマコンドの住民の楽しみだった。その場所の静けさは、どこかよそから運ばれてきて、まだ使い込まれてはおらず、そのためだろう、声の通りがよくなかった。50センチも離れると、もう相手の言うことがわからなかった。そのくせ、農場の向こうはしで、はっきりと聞き分けられることがちょくちょくあった。

百年の孤独|ガブリエル・ガルシア=マルケス /鼓直 訳

不思議な現象が、さも現実のように描かれているんだけど、「魔法」ではないところがミソ!

日本の八百万の神とか、古い風習とか、民話なんかに近いと感じる。あとは、おばあちゃんが語る昔話。

作者ガルシア=マルケスは、幼少期に家庭の事情で祖母たちに育てられた。「百年の孤独」の文体は、祖母から聞かされた話に強く影響を受けているそう。そういう意味で、「おばあちゃんが語る昔話」が延々に続いているのがこの「百年の孤独」なのだ。

私、柳田國男の遠野物語とか、アイヌの伝承みたいな話も好きで。その土地に根付いているよくわからん文化にゾクゾクするんですよね…。柳田国男の「遠野物語」は、東北に古くから伝わる伝承をまとめた作品だけど、亡くなった人が通夜にふらりと現れたり、人が鳥になってしまったりする。

そういう文化人類学的な要素が好きな人は、「百年の孤独」きっと好きだと思う。MBTI的にいうとNF型の要素が強い感じ。

「百年の孤独」のすごいところは、そういうありえないエピソードがふわっと「〇〇ということがあったとさ」ではなく、淡々とそれでいてリアルに語られていくところ。これは次の項目で詳しく話すよ。

なるほど、ファンタジーとはちょっと違うね。

現代からするとありえないけど、大昔はそういう不思議なこともあったのかもしれないな~と。私は大学で文化人類学の授業が一番楽しかったので、「百年の孤独」にハマったのは必然だったのかもしれん…

③物語・想像力の圧倒的なパワー

起承転結、どんでん返し、サスペンスの面白さでもない。人間の心の機微に深く切り込んだ面白さでもない。じゃあ、「百年の孤独」こんなボリュームあるのに、何が詰まってるの?

無数のエピソードです。

もう、延々にエピソードがこれでもかというくらい、改行なしにず〜〜〜〜〜っと続いているのである。それらのエピソードが凝縮されまくった百年間が、この作品なんである。

で、それら一つ一つが面白い。

まじで無数に続いていくので、2回目3回目読んでも「こんなの書いてあったっけ?」ってことがよくある。

どっからこんなエピソードが出てくるんだろう?これが一人の人間から生み出されたもの、ということにびっくりする。無人島に持っていきたい1冊である。

ふーん、例えばどんなエピソードがあるの?

私が好きなのは、村全体に不眠症が蔓延する話。

不眠症とともに、物忘れになってしまうため、あらゆるものに付箋を貼って、忘れても大丈夫なようにしていく。しかし、徐々に物忘れがひどくなり、書いたこと自体が理解できなくなっていく…みたいなエピソード。

これだけで、ひとつの短編が書けそう!こういうありえないけど、ありえたらこうなるだろうな、みたいなエピソードが延々に途切れなく続いていくのだ。

余談だが、晩年、認知症を患ったガルシア=マルケスが自分の作品を読んで「どっから出てくるんだろう?」と息子に聞いたエピソードがあるが(息子であるロドリゴ=マルケスが書いた「父ガルシア=マルケスの思い出」より)切ないと同時に、「あ、やっぱりそう思うんだ」と笑ってしまった。

ちなみに、あと二世帯分のアイディアがあったそうだが、あまりに小説が長くなりすぎると飽きられてしまう、ということで今の形になったそう。延々にこの一族の話を読んでいたい読者からすると、勿体ない〜〜!!と叫びたい気持ち。

④南米の異世界感の中、時折出てくる描写が美しすぎる

作中、結構泥臭いというか、熱帯雨林の熱気と埃にまみれた雰囲気が基本なんだけど、

ときおり、びっくりするくらい美しい描写が出てくる。

有名なのはレメディオスが昇天するこちらのシーン(作中でも屈指の美しいシーン):

「いいえ、その反対よ。こんなに気分がいいのは初めて」

彼女がそう言ったとたんに、フェルナンダは、光をはらんだ弱々しい風がその手からシーツを奪って、いっぱいにひろげるのを見た。自分のペチコートのレース飾りが妖しく震えるのを感じたアマランタが、よろけまいとして懸命にシーツにしがみついた瞬間である。小町娘のレメディオスの体がふわりと宙に浮いた。ほとんど視力を失っていたが、ウルスラひとりが落ち着いていて、この防ぎようのない風の本性を見きわめ、シーツを光の手にゆだねた。目まぐるしくはばたくシーツにつつまれながら、別れの手を振っている小町娘のレメディオスの姿が見えた。彼女はシーツに抱かれて舞いあがり、黄金虫やダリヤの花のただよう風を見捨て、午後の四時も終わろうとする風のなかを抜けて、もっとも高く飛ぶことのできる記憶の鳥でさえ追っていけないはるかな高みへ、永遠に姿を消した。

百年の孤独|ガブリエル・ガルシア=マルケス /鼓直 訳

美しい…!!!

出典は忘れてしまった・うろ覚えだけど、「百年の孤独」で起きたことは基本、作者が見聞きしたことが土台になっていて、全くの想像で描かれたものではない。例えば、川で水浴びをしている女性に蝶が群がってきた光景は、遠くから見ると光に包まれて昇天するように見えたそう。

日本からするとこの異世界感もたまらない。

(作者的には「コロンビアの日常を書いた」ということだが…まじかよ)

Netflixでドラマ化!2024年12月から!

「百年の孤独」のドラマが見たいがために、Netflixを再契約して待っています…。しかも、監督は作者ガルシアマルケスの息子たちという…!!この息子、もともとも映画監督をしていて本も書いているのだけど、普通に文才があふれておりびっくりした。本当に楽しみ…!

2025年追記:

見ました~!映像化されるとこうなるのか…!という新鮮な気持ち。

割と小説のイメージに近かった。けど、やっぱり私は小説のほうが好きかなぁ…あの、文字がずら~~~っと並んで、読んでいるうちにくらくらしてくる感じが病みつきなので…。

そしてまだシーズン1だけなのね。シーズン2気になる…!(2025年10月時点)

「百年の孤独」は長すぎる!と感じる人におすすめしたい短編集「エレンディラ」

文庫版626ページ、長編すぎてとっつきにくいよ…。

そうだよね…いくら文庫化したといえ、1-2日で読み切るのは難しかろう…という人におすすめなのは「エレンディラ」

これは、「百年の孤独」とその次に執筆された「族長の秋」の間に書かれた短編集で、タイトルになっている「エレンディラ」は中編、他はかなり短い短編になっています。短編集ではあるけど、ちゃんと「百年の孤独」のエッセンスも楽しめる作品なので、まず試してみたい人はこっちから入るのも良いと思います。

他にも中編「予告された殺人の記録」とかもあるけど、ややノンフィクション寄りの内容になっていたりするので、百年の孤独を試したい、目的ではエレンディラが最適かと。

短編集なら気軽に読めそう!

「百年の孤独」のように同じ名前の登場人物が出てきたり、時系列が入り乱れたり、地の文が長すぎることもなく、かなり読みやすい作品だよ。

ただし、「百年の孤独」にどっぷり浸かってしまった身からすると、物足りなさは感じる…。

(そういう人は「族長の秋」を大変おすすめします。「百年の孤独」文庫版あとがきの筒井さんも絶賛してたし…)

「百年の孤独」の次に読むべきおすすめの本

私も「百年の孤独」ハマりました。

そんな私におすすめの本って他にある?

関連図書としてこちらをおすすめします!

- ガブリエル・ガルシア=マルケス「族長の秋」

- イサベル・アジェンデ 「精霊たちの家」

- ウィリアム・フォークナー「アブサロム、アブサロム!」

- 安部公房 「砂の女」

①ガブリエル・ガルシア=マルケス「族長の秋」

| タイトル | 族長の秋 |

| 作者 | ガブリエル・ガルシア=マルケス 翻訳:鼓 直 |

無人の聖域に土足で踏みこんだ「われわれ」の目に映ったのは、ハゲタカに喰い荒らされた大統領の死体だった。国に何百年も君臨したが、誰も彼の顔すら見たことがなかった。生娘のようになめらかな手とヘルニアの巨大な睾丸を持ち、腹心の将軍を野菜詰めにしてオーブンで焼いて宴会の主菜にし、二千人の子供を船に載せてダイナマイトで爆殺したという独裁者——。政治権力の実相をグロテスクなまでに描いた異形の怪作。(解説・池澤夏樹)

「百年の孤独」よりももっと濃厚!通好みな「族長の秋」

ガルシア=マルケス作品で一番有名なのは「百年の孤独」だけど、次はこの「族長の秋」だろう。「百年の孤独」文庫版のあとがきを書いた筒井康隆も「族長の秋」をやたら激推ししていました。

あらすじとしては、独裁政治を敷いた一人の大統領の孤独の物語。「百年の孤独」よりももーっと濃密な作風で、セリフがほとんどない。ず~~~~~っと地の文が、改行なしに延々と続いていく。

エピソードの凝縮さは、「百年の孤独」よりも上。ちなみに、例によってストーリーとしての面白さはあまりないです。そもそも、作中冒頭でこの大統領(らしき男)が死んでいるのが発見されるところから話が始まります。そこからさかのぼってこの男に何があったのか?が語られる形式です。

2025年文庫化!

ちなみに、こっちの「族長の秋」も「百年の孤独」に次いで2025年に文庫化されたんですよ~!前のソフトカバー版は絶版かなにかで在庫なくて紹介しにくかったから嬉しい。あと、表紙もリニューアルされました!「百年の孤独」と同じ雰囲気でカッコいい…!!!

「百年の孤独」にハマった直後に読んだんだけど、2回くらい挫折しました…。

読書って不思議で、日本語能力とは関係なしに、読める本と読めない本があるんですよね…。なぜか読めるタイミングがあり(これもあるある)、その時に読めました。

➁イサベル・アジェンデ 「精霊たちの家」

| タイトル | 精霊たちの家 |

| 作者 | イサベル・アジェンデ 翻訳:木村 榮一 |

精霊たちが飛び交う、大いなる愛と暴力に満ちた神話的世界を描きマルケス『百年の孤独』と並び称されるラテンアメリカ文学の傑作。

「百年の孤独」と色々共通点が多い作品だが…

イサベル・アジェンデ 「精霊たちの家」。南米出身の作家・元はジャーナリスト・世代をこえた一族の物語、マジックリアリズムが取り込まれている作風・クーデターを扱う、など「百年の孤独」およびガルシア=マルケスとの共通点も多い作品。

そのため「百年の孤独」と頻繁に比較される。作者は比較されることに辟易されていたそうだが、南米出身の作家たちからすると、ガルシアマルケスと比較されるのはもう避けられないのだろう…。そういう私も「百年の孤独」にハマった後に調べててたどり着いた。

「百年の孤独」と違うところ

あらすじとしては、不思議な力を持ったクラーラという少女を中心とした3世代にまたがる一族の物語。

これだけを聞くと「百年の孤独」と同じく、神話的な話かと思いきや、後半にかけては社会主義政権の成立からクーデターに関するあれこれがメインで、どんどん現実味を帯びていく。

「百年の孤独」は基本ずっとマジック感があるんだけど、 「精霊たちの家」はマジック感があるのは最初のほうで、後半はリアリズム要素がどんどん強くなって行く感じ。

「百年の孤独」要素は、そこまで強くないなぁというのが正直な感想。でも、こっちはこっちで面白かった。文庫版で上下巻なので、結構長めではあります。

ちなみに、翻訳はガルシアマルケス作品の一部も担当している木村 榮一さん!

③ウィリアム・フォークナー「アブサロム、アブサロム!」

| タイトル | アブサロム、アブサロム! |

| 作者 | フォークナー 翻訳:藤平 育子 |

九月の午後、藤の咲き乱れる古家で、喪服姿のローザが語り出す半世紀前の一族の悲劇。1833年ミシシッピに忽然と現れたヘンリー・サトペンは、無一物から農場主にのし上がり、ローザの姉と結婚、二人の子を得る。そのサトペン一族はなぜ非業の死に滅びたのか? 南部の男たちの血と南部の女たちの涙が綴る一大叙事詩。

これだけ未読なんだけど、関連図書としては入れておかないと…と思い、入れておきます。

アメリカ合衆国の小説家ウィリアム・フォークナーの長編小説で、ガルシア=マルケスが影響を受けた作品だそう。

④安部公房 「砂の女」

| タイトル | 砂の女 |

| 作者 | 安部公房 |

砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そして、穴の上から男の逃亡を妨害し、二人の生活を眺める村の人々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のうちに、人間存在の極限の姿を追求した長編。20数ヶ国語に翻訳されている。読売文学賞受賞作。(解説・ドナルド・キーン)

逆に、ガルシア=マルケスから影響を受けたのが安部公房。

安部公房、好きなんだけど全部はまだ読めていないので、もっと「百年の孤独」要素が強い作品があるかもしれない。私が読んだ作品の中で、一番好きで一番「百年の孤独」味を感じたのは、この「砂の女」でした。

まとめると、「百年の孤独」を中心に考えるなら、

①【弟】ガブリエル・ガルシア=マルケス「族長の秋」

➁【妹】イサベル・アジェンデ 「精霊たちの家」

③【親】ウィリアム・フォークナー「アブサロム、アブサロム!」

④【親戚】安部公房 「砂の女」

という感じだろうか…(主観100%)

他におすすめの本があったらぜひ教えてほしいです…!

まとめ:「百年の孤独」は傑作中の傑作。一生のうちに読んで損は無い

「百年の孤独」は私個人としても衝撃の1冊。読んだのは社会人になってからだけど、高校生で読んでたら、その後の人生に大きな影響与えてたかもしれないな~と思う。

文庫化・映像化されたことで、多くの人の手に渡るようになったのはうれしい!

だけど、普段海外文学読んでない人からすると、名前がややこしすぎたり、面白いポイントがわからなかったりするのも容易に想像できる。

また、ノーベル文学賞ときくととっつきにくそうと感じるかもしれない。

実際にはエンタメとして楽しめる作品でもあるし、見方を変えると面白さが見えてくる場合もあると思う。

傑作中の傑作であることは間違いないので、気になった人はぜひ読んでみてください!

| タイトル | 百年の孤独 |

| 作者 | ガブリエル・ガルシア=マルケス 翻訳:鼓 直 |

奇妙な寒村を開墾しながら孤独に生きる一族。その宿命を描いた、目も眩む百年の物語。

1967年にアルゼンチンのスダメリカナ社から刊行されて以来、世界の名だたる作家たちが賛辞を惜しまず、その影響下にあることを公言している世界文学屈指の名著。現在までに46の言語に翻訳され、5000万部発行されている世界的ベストセラー。「マジック・リアリズム」というキーワードとともに文学シーンに巨大な影響を与え続けている。2022年にはNETFLIXが映像化の権利獲得を発表、大きな話題を呼んた。蜃気楼の村マコンドを開墾しながら、愛なき世界を生きる孤独な一族の歴史を描いた一大サーガ。解説=筒井康隆

2025/10/28…ID振替え完了

コメント